Введение. На сегодняшний день в мире сложилась устойчивая тенденция старения населения, то есть увеличения доли лиц старше 60 лет [1, 5]. По прогнозам ООН, к 2050 году число людей пожилого и старческого возраста, а также долгожителей превысит 2 миллиарда человек, составив более 20% популяции Земли (сейчас этот показатель не превышает 11%, а в 1950 г. был равен 8%) [4]. Подобные демографические явления имеют место и в Российской Федерации, причем прогнозы специалистов весьма неутешительны: депопуляция и постарение населения будут продолжаться, а, следовательно, изменится соотношение возрастных групп, что непременно скажется на социальном и экономическом благополучии страны.

Прежде всего, мы бы хотели отметить наиболее существенные обстоятельства, связанные с демографическими явлениями, которые, с нашей точки зрения, могут повлиять на развитие стоматологии будущего: лица старше 60 лет составляют наиболее динамично растущую группу населения, следовательно, будет расти и обращаемость данных лиц за стоматологической помощью; распространенность стоматологической патологии в данной возрастной группе стремится к 100% (особенно заболеваний пародонта); лица пожилого возраста имеют ряд социально-психологических и анатомо-физиологических особенностей (в том числе челюстно-лицевой области) [5].

Указанные выше особенности пожилого и старческого возраста сказываются на течении любой патологии, а, следовательно, их нельзя не учитывать при планировании и проведении терапии. Представляется, что рано или поздно это заставит окончательно сформировать самостоятельный и автономный раздел стоматологии – геронтостоматологию (по аналогии со стоматологией детского возраста) [5, 7].

Однако на сегодняшнем этапе важно понять процессы, которые имеют место в динамике народонаселения, они как нельзя ярче проиллюстрируют необходимость геронтостоматологии, поскольку являются предвестниками серьезных перемен в понимании старости и подходов к лечению пожилого человека.

Целью нашего ретроспективного исследования является обоснование необходимости геронтостоматологии с точки зрения демографических предпосылок, связанных с постарением населения.

Материалы и методы. Для разделения лиц старшего возраста на группы нами была выбрана классификация, принятая европейским региональным бюро ВОЗ (Киев, 1963), согласно которой: 60 – 74 лет – это пожилой возраст; 75 – 89 – старческий и 90 лет и более – возраст долгожителей. Данная классификация представляется нам наиболее приемлемой, поскольку именно 60-летний рубеж считается переходом от зрелого периода жизни к старости, причем это связано не только с физиологическими сдвигами в организме, но и с социально-психологическими перестройками личности.

Для анализа демографических показателей в Российской Федерации, связанных со старением популяции, достаточно сравнить данные трех последних переписей населения страны (1989, 2002 и 2010 гг.). С этой целью нами была проанализирована динамика численности лиц пожилого, старческого возраста и долгожителей (таблица 1).

Таблица 1

Динамики численности лиц старше 60 лет в Российской Федерации

(по данным переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг.)

|

Показатель |

1989 |

2002 |

2010 |

|

Население страны |

147 021 869 |

145 166 731 |

142 856 536 |

|

Число лиц. старше 60 лет |

22 516 282 |

26 796 510 |

26 043 897 |

|

Доля лиц, старше 60 лет |

15,3% |

18,5% |

18,2% |

Для оценки сегодняшних демографических реалий мы более детально изучили результаты Всероссийской переписи 2010 г., согласно которой население страны составило 142 856 536 человек (таблица 2) [2].

Таблица 2

Структура населения лиц старше 60 лет (Всероссийская перепись населения, 2010 г.)

|

Возраст |

Число лиц в возрастной группе |

Доля лиц возрастной группы в населении страны (в %) |

|

60 – 64 лет |

7 832 364 |

5,5 |

|

65 – 69 лет |

4 001 747 |

2,8 |

|

70 – 74 лет |

6 457 044 |

4,5 |

|

Пожилой возраст |

18 291 155 |

12,8 |

|

75 – 79 лет |

3 552 065 |

2,5 |

|

80 – 84 лет |

2 870 937 |

2,0 |

|

85 – 89 лет |

1 032 471 |

0,7 |

|

Старческий возраст |

7455473 |

5,2 |

|

90 – 94 лет |

231 855 |

0,16 |

|

95 – 99 лет |

58 148 |

0,04 |

|

100 и более лет |

7 266 |

0,005 |

|

Долгожители |

297269 |

0,2 |

|

60 лет и старше |

26 043 897 |

18,2 |

Результаты исследования и их обсуждение. Как видно из таблицы 1, на фоне общей депопуляции наблюдается рост числа лиц старше 60 лет (особенно при сравнении данных 1989 и 2002 гг.). Что же касается двух последних переписей населения (2002 и 2010 гг.), то здесь имеет место некоторая стабилизация: доля лиц старше 60 лет несколько снизилась (на 0,3%: с 18,5% в 2002 г. до 18,2% – в 2010), что может быть связано с небольшим ростом рождаемости в стране и проводимыми Правительством РФ демографическими программами [3]. Однако данную стабилизацию следует рассматривать как временное явление, поскольку серьезный дисбаланс в структуре воспроизводства населения и демографический провал (низкая рождаемость, не способная обеспечить даже простое воспроизводство населения; довольно высокая смертность; незначительно, но тем не менее увеличивающаяся продолжительность жизни), не позволят сохранить долю лиц пожилого и старческого возраста хотя бы на прежнем уровне.

Если проанализировать структуру населения лиц старше 60 лет (таблица 2), то совершенно очевидно, что наиболее преобладающей группой являются лица пожилого возраста (12,8% от населения страны). Причем, самая многочисленная группа – 60 – 64 лет (5,5% населения). Следующий 5-летний промежуток (65 – 69 лет) характеризуется меньшим удельным весом (2,8% населения страны), зато группа лиц 70 – 74 лет – более многочисленная (в сравнении с предыдущей), и на ее долю приходится 4,5% населения России [2].

Таким образом, среди всего населения Российской Федерации старше 60 лет (26 043 897 человек, 2010 г.) на долю пожилых приходится 70,2%. Причем эта группа почти в 2,5 раза больше, нежели группа лиц старческого возраста (75 – 89 лет). На долю последней приходится около 5,2% населения России, или 28,6% от числа людей старше 60 лет. И, наконец, на долю долгожителей приходится лишь 0,2% населения страны, или около 1,2% от числа лиц старше 60 лет. Следовательно, в структуре наиболее динамично растущей группы населения (старше 60 лет) преобладают лица пожилого возраста (60 – 74 лет).

Согласно классификации обществ в зависимости от степени развития процесса старения (Э. Россет, 1968 г.), доля лиц старше 60 лет, превышающая 12% характерна для демографической старости. На сегодняшний день в России на долю данной категории лиц (старше 60 лет) приходится около 18,2% населения (очень высокий уровень демографической старости), причем есть регионы, где этот показатель превышает 20% (Псковская, Рязанская, Тверская, Новгородская, Тульская и др.).

Что же касается возрастной структуры (в которой оценивается соотношение удельного веса лиц: 0 – 14 лет, 15 – 49 лет, а также 50 лет и старше), то для российского общества характерен регрессивный тип, то есть такое соотношение, при котором число лиц в возрасте 50 лет и старше превышает детское население. Так, доля лиц в возрасте 0 – 14 лет составляет 15,2%; лиц от 15 до 49 – 51,5%; и, наконец, доля людей в возрасте 50 лет и старше – 33,3% (то есть 1/3). Причем третья группа более чем в 2 раза превышает первую (при стационарном типе они равны, а при прогрессивном группа 0 – 14 лет в 1,5 раза превышает группу 50 лет и старше). Согласно классификации ООН, население считается молодым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения составляет менее 4%, зрелым – 4 – 7% и старым – более 7%. В России этот показатель равен 12,8%.

Описанные факты говорят в пользу того, что сегодня мы наблюдаем устойчивое и прогрессирующее «постарение» населения России, остановить которое в ближайшее время вряд ли удастся. Данный факт не может не сказываться на уровне рождаемости, смертности, заболеваемости хроническими болезнями, на изменении состава больных в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе стоматологического профиля). Все вышеперечисленное необходимо учитывать при постановке новых задач перед органами управления и структурами здравоохранения с целью дальнейшего совершенствования организации медицинской помощи.

Демографическое старение влечет за собой изменение характера воспроизводства населения. Причем в данной ситуации наблюдающееся «постарение» идет как бы по двум направлениям: с одной стороны, снижение рождаемости влечет за собой уменьшение доли детей и подростков (то есть меняется соотношение возрастных групп), а с другой – в силу снижения смертности и увеличения продолжительности жизни происходит увеличение доли лиц пожилого и старческого возраста. И первая и вторая группы причин взаимосвязаны, взаимообусловлены и как бы потенцируют друг друга, приводя к довольно серьезным сдвигам в возрастной пирамиде.

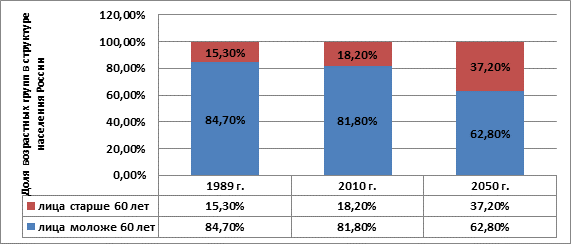

По прогнозам ООН, в 2050 году население России сократится до 116 миллионов человек (что почти на 27 миллионов меньше, чем сейчас), а доля лиц старше 60 лет возрастет до 37,2%, то есть превысит 40 миллионов, что на 17 миллионов больше нынешней численности пожилых, стариков и долгожителей (Рисунок 1) [4, 10].

Рис. 1. Динамика доли лиц старше 60 лет в структуре населения Российской Федерации (по данным переписей населения 1989, 2010 гг., а также прогнозов на 2050 г.)

Если вернуться к написанному выше: о почти 100%-ной распространенности стоматологической патологии у пожилых и стариков, то становится очевидным, что именно лица данной возрастной группы будут весьма ощутимо доминировать в структуре обращаемости за стоматологической помощью. А поскольку этот возраст имеет многочисленные особенности, практически не учитывающиеся в настоящее время, структура и организация здравоохранения сегодняшнего образца вряд ли справится с большим потоком такого рода пациентов. Следовательно, необходимо уже сейчас проводить теоретическую разработку принципов геронтостоматологии; клинические исследования в области поиска новых методов лечения, нацеленных именно на тех больных, чей возраст превышает 60 лет [6, 8].

Интересен также вопрос о причинах столь существенных демографических перестроек. Ведь постарение населения – это общемировая тенденция. Представляется, что последнее есть результат действия многих детерминант, то есть это «мультифакторный» процесс, особенно ярко начавший себя проявлять со второй половины XX века. Иными словами, социально-экономические достижения цивилизации (к которым, кстати, следует относить и успехи в здравоохранении) сыграли далеко не последнюю роль в изменении структуры возрастно-половой пирамиды народонаселения Земли. В результате возникло 2 типа воспроизводства населения: первый – свойственный более благополучным и экономически развитым странам (невысокие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста) и второй – характерный для развивающихся стран (здесь наблюдается противоположная картина). Следовательно, напрашивается вывод о том, что высокий уровень экономического и социального благополучия страны является предпосылкой к постарению ее населения. Ведь чем выше уровень жизни в государстве, тем «дороже» сама жизнь: в т.ч. образование, прочие блага, поэтому потенциальные родители отдают предпочтение карьере (позднее вступают в брак), отсюда низкая рождаемость; с другой стороны, в развитых странах значительно выше уровень здравоохранения, поэтому ниже смертность и выше показатели продолжительности жизни. Все это в купе является причиной «старого» населения.